当今年高考成绩揭晓时,刘承鹏盯着屏幕上593分的数字,眼眶悄悄红了。在这个少年的心里,喜悦像破土的嫩芽往上冒,可指尖触及屏幕的瞬间,他又想起病床上的妈妈和需要照料的姐姐,沉甸甸的牵挂落在心头。

这份成绩背后,是一个被命运反复捶打的家庭的不屈不挠,更是一名少年用稚嫩肩膀扛起风雨的倔强脊梁……

命运的风雨接踵而至

刘承鹏一家人的命运,像一张被岁月反复揉搓的报纸,每一道褶皱里都藏着沉甸甸的故事。

承鹏的姐姐,在出生两个月左右时因脑出血未能及时救治,患上了脑瘫。如今虽然她的年龄已有28岁,智力却始终停留在三岁左右,吃饭、穿衣都需要人照料。

女儿刚患病的那些年,父母带着她跑遍了省内外的各大医院,所有医生给的答案都一样,“这个孩子恐怕长不到成年了”。

可父母心底的善念与不舍从未熄灭,他们咬着牙坚持照料,硬是让医生口中“长不到成年”的孩子,如今依然陪伴在家人身边。

2007年,小承鹏出生后,一家人将对未来的全部憧憬寄托在了他的身上。从小到大,不善言表的父亲刘天兵默默扛起生活的重担,从无怨言;母亲阮华玉既要上班,又要操持家务,却总在睡前拉着承鹏的手说心里话,“咱们家不怕难,只要一家人在一起,啥坎儿都能过”。在母亲的呵护下,承鹏从小就爱笑,眼里总闪着乐观的光。

可命运偏要在平静里掀起巨浪。2024年3月,就在刘承鹏即将迎来人生中最关键的高三时,一次普通的颈椎痛让阮华玉一病不起。从头到脚全检查了一遍,医生最后得出的结论,像一把冰锥扎进了她的心:胆管恶性肿瘤晚期。

一边是即将高考的孩子,一边是危重的病情……这位坚强的母亲在短暂的错愕和悲痛之后,决定和丈夫一起隐瞒病情,让孩子心无旁骛地冲刺高考。

爱与担当筑起最温暖的堡垒

父母的隐瞒终究瞒不过朝夕相处的孩子。母亲日渐消瘦的脸颊,床头柜上多出来的药瓶,还有父亲偷偷抹眼泪的背影,都被承鹏看在眼里。他没有戳破善意的谎言,只是悄悄改变了自己。

每次从学校回家,刘承鹏都要细心观察母亲的用药情况。他仿佛是在一夜之间长大,只要是妈妈有事喊他,不管手上在做什么,他都会立刻随叫随到。母子俩从不提“病”字,却在递水时的温度里、在掖被角的力度里,把彼此的牵挂说得明明白白。

刘承鹏说:“妈妈用尽力气藏起了病痛,就是为了守护我冲刺高考的时光。这也是我最坚强的信念,我一定要考出好成绩,不让她失望。”

这个家从未被抱怨和消沉淹没,反而处处流淌着令人心头一暖的温情:父亲依旧沉默,却把加工零件的车床转得更勤,托举着全家人的生计;病榻上的母亲,再痛也忍着不吭声,拉着儿子的手时,眼里永远是关切与鼓励;而承鹏,在把更多的努力投入到学习备考的同时,也在帮姐姐端饭、帮妈妈擦身的琐碎里,悄悄读懂了“责任”二字的重量。

“孩子是我们的精神支柱,我们也是他的支撑。”这份双向奔赴的守护,构筑起了一家人坚不可摧的堡垒。

在他们的身边,亲戚朋友和当地村组织的关心也从未停止。大家纷纷雪中送炭,或是慷慨解囊捐款,或是伸出援手帮扶,力所能及地扶持着他们。阮华玉说,“不管是找别人借的钱,还是欠人家的情,我都记得清清楚楚。我们还不起,孩子将来接着还,一定有还完的那一天。”

逆境中开出了向阳花

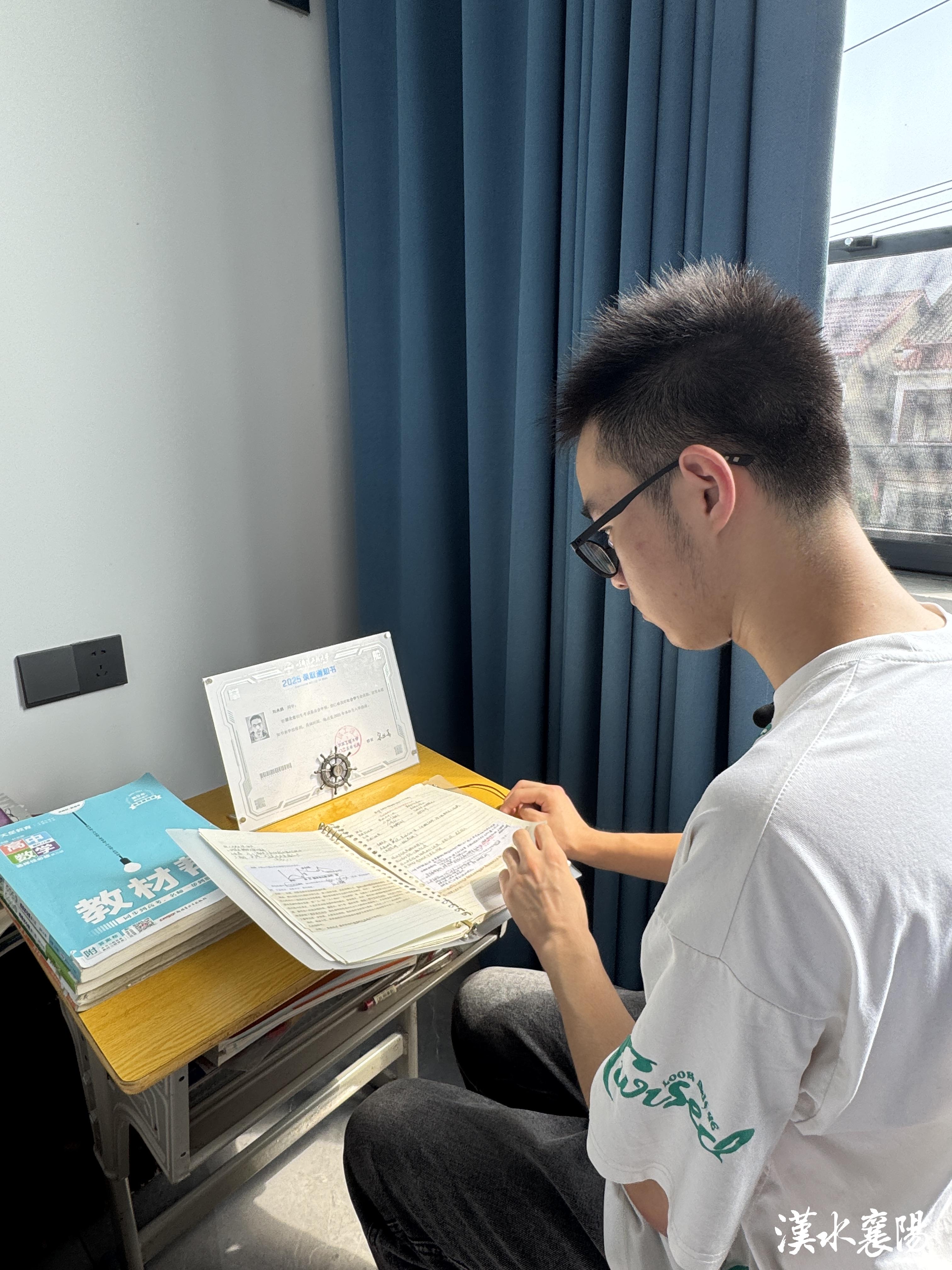

在生活的重压下,18岁的刘承鹏没有向命运低头,走出了一条带着光的路。今年高考,他以593分的成绩被哈尔滨工程大学社会学专业录取。在不久前由襄阳市融媒体中心、市慈善总会、襄州区民政局联合雲毅慈善基金会发起“‘毅’起圆梦·百万托举助学活动”中,他也获评“励志大学生”称号及5000元助学金。

收到录取通知书的那天,他第一时间跑到母亲床边,把通知书送到她眼前:“妈,你看,我考上了!”母亲的眼泪掉在了衣服上,嘴角却扬得高高的。

面对到来的大学生活,刘承鹏也早已有了自己的打算。他的心里,一直揣着一个“法律梦”。家里的遭遇,让他比同龄人更早体会到生活的不易,也让他对公平、正义有着更迫切的向往,总想着将来能有能力帮助更多像自己家一样的人。

虽然这次没能如愿进入法学专业,但他有自己计划:“大学里我会好好学社会学,同时自学法律知识,将来考法学研究生。”

这个少年的故事,像一株在石缝里长出的向阳花,纵然被风雨捶打,却始终朝着光的方向生长。命运给了他们太多苦难,却夺不走一家人相濡以沫的温情,更压不垮少年眼里的坚韧。

(未经许可 不得转载)

记者:黄金晶 朱佳美 实习生:向琦昕

编辑:李潇凝 | 校对:李兴会

责编:徐勇 | 审核:张伟