从春晚舞台上灵动扭秧歌,到连续攀爬多级台阶的稳健身姿;从实验室里毫厘不差的精密运动控制,到复杂环境中自主避障的智能决策——中国人形机器人正突破单一功能展示的局限,在多场景应用中加速落地,为全球具身智能发展注入强劲的“中国动能”。

与此同时,武汉正以全方位的创新布局和产业链整合,在全球人形机器人领域实现突围。这一突破不仅体现在技术研发的领先性上,更通过学研产用融的深度协同,构建起从核心零部件到整机应用的完整生态体系。

技术突破:从灵巧手到全感知系统

核心技术自主化

武汉大学刘胜院士团队研发的“天问”机器人仅用6个月实现从立项到行走的突破,其刚柔耦合灵巧手通过视触觉传感器实现0.1毫米级精度抓取,可精准地操作鸡蛋、苹果等物品。该机器人80%的核心零部件实现湖北本地化生产,今年目标提升至85%。

灏存科技自主研发的“运动神经中枢系统”(即机器人“小脑”),通过生物仿生学建模和大模型训练,实现1‰度精度和3毫秒以下响应延时,破解了动作控制难题,已适配多家头部企业。其动态捕捉技术可使机器人实时复现人类复杂动作,甚至完成人类无法完成的极限动作。

华威科研发的柔性电子皮肤厚度仅0.3毫米,指甲盖大小的皮肤集成100多个感应点,指尖灵敏度达1克级,可精准感知物体受力分布,让机器人拥有媲美人类的触觉反馈系统。该技术已在医疗教学、消防演练等领域落地,并联合华中科技大学启动多模态融合智能感知平台建设。

芯片与算法创新

黑芝麻智能与武汉大学合作,为“天问”机器人提供华山A2000芯片(“大脑”)和武当C1236芯片(“小脑”)。A2000芯片算力对标4颗英伟达OrinX,支持具身智能算法,可处理多模态环境信息并做出智能决策;C1236芯片实现AI运算与控制任务并行处理,保障复杂环境下的稳定性。该芯片方案即将批量出货,助力武汉机器人智能化升级。

产业链构建:从实验室到量产的闭环

全链条本地化生态

武汉已形成31个关键零部件85%覆盖率的完整产业链,聚集6家整机企业、超80家核心企业及近千家关联企业。光谷人形机器人产业园吸引9家企业入驻,300余家上下游配套企业集聚,实现从传感器、关节模组到整机的全链条生产。

例如,湖北斯微特传动每天下线300个集成关节,科峰智能量产高精度行星滚柱丝杠,武汉神动研发的六维力传感器寿命超15000小时,计划2027年量产。

“天问”机器人量产与场景落地

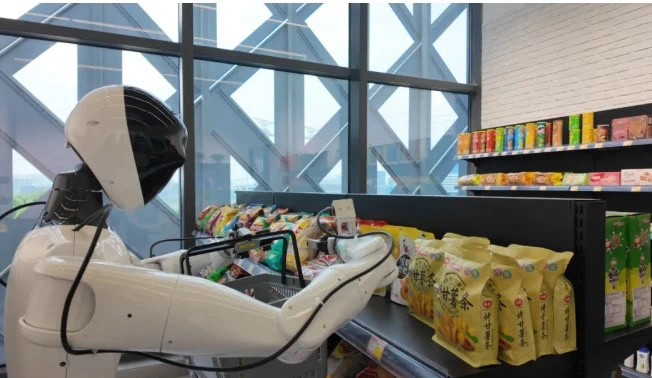

“天问”机器人4条自动化生产线于7月在孝感投产,年产2000台,主攻餐饮、商超等服务场景。光谷东智计划年内量产300台机器人,华威科电子皮肤订单量已近千台,灏存科技的运动神经中枢系统年训练动作模型超10万组。在光谷试点咖啡厅,“天问”通过扩散模型学习拉花艺术,展现出商业应用潜力。

政策与资本:创新生态的强力支撑

顶层设计与资金投入

武汉发布《人形机器人产业三年行动方案》,聚焦平台聚势、场景示范等五大专项行动,对整机企业牵头的联合实验室最高支持6000万元,对场景应用项目实行双边奖补(最高各100万元)。省级设立100亿元产业投资母基金,市级配套10亿元子基金,重点投向链主企业及核心技术领域。

创新平台与人才培育

湖北人形机器人创新中心(全国最大)整合丁汉、陈学东、刘胜三大院士团队,提供数据采集、技术验证等一站式服务,已入驻9家企业并签约17家意向单位。武汉大学机器人学院于7月揭牌,强化产学研融合的人才培养体系。光谷通过“15分钟创新圈”实现整机组装、场景测试的空间集聚,企业可快速迭代优化产品。

国际化与场景拓展:从本土突围到全球竞争

技术输出与国际合作

武汉神动与特斯拉体系供应商对接,计划拓展欧洲及东南亚市场;黑芝麻智能的芯片将亮相德国法兰克福车展,参与国际竞争。华威科与华中科技大学合作开发的电子皮肤已装备200余台机器人,出口至北美、东南亚等地。

多元场景应用

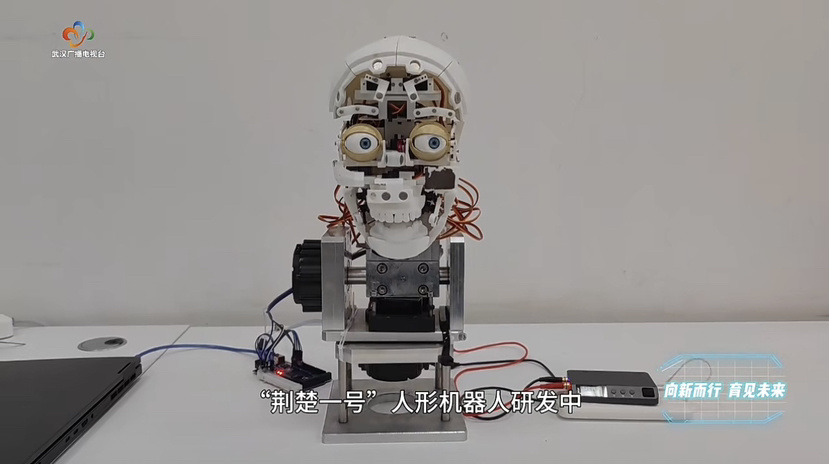

武汉机器人已覆盖工业制造、医疗康养、特种作业等领域:“荆楚”机器人在医院承担配药工作,“神农”机器人用于变电站巡检,“楚宝”机器人在消防救援中演示攀爬越障能力。光谷东智在创新中心模拟超市、餐厅等14个场景训练机器人,年采集数据超百万条,助力具身智能模型优化。

未来展望:构建全球产业高地

武汉正以“一年起步、三年见效、五年成势”为目标,推动人形机器人从技术突破迈向大规模产业化。通过“链长+链主+链创”机制,武汉计划到2027年形成千亿级产业集群,在电子皮肤、运动控制等细分领域保持全球领先地位。随着武汉大学机器人学院的成立和湖北人形机器人创新中心的开放共享,武汉将进一步巩固其作为全国人形机器人技术策源地和应用先行区的优势,为全球具身智能发展提供“武汉方案”。

来源:武汉广播电视台

编辑:汪锐