在湖北襄阳,有这样一位92岁的老兵。他腰背挺直,声如洪钟,讲起战争岁月,仿佛时光倒流。他14岁投身革命,用号角传递命令,在枪林弹雨中九死一生。离休后,他依然步履不停,奋笔疾书将红色故事代代相传。今天,就让我们走近这位可敬的老人——王元保。

▲点击收听王元保的战争岁月

走进王元保老人的家,他端坐的身影立刻引人注目。92岁高龄的王元保,腰杆依然像当年当兵时一样笔直,眼神锐利,声音洪亮。一开口,那些硝烟弥漫的峥嵘岁月,便清晰地铺展在我们面前。

王元保:“我叫王元保,1931年出生,1945年参加新四军,后来新四军编入359旅,我一直在359旅719团2营5连当司号员。”

王元保老人讲述红色革命故事

1931年,王元保出生在湖北襄阳一个贫苦农家。童年记忆里,饥饿是常态:“吃了上顿没下顿”,野菜、树皮,甚至难以消化的“观音土”,都成了充饥之物。1945年,才14岁的王元保参加了新四军,成了一名司号员。1946年6月,蒋介石调动30万大军,对中原解放地区部队发动大规模进攻,王元保所在的359旅与其他中原部队被迫进行战略转移。

回忆起这场惊心动魄的“中原突围”,老人声音依然沉重:“当时,没有吃的没有喝的。6月26日,部队从河南光华县出发,日夜不休地一共走了63天,走了5000多里路。359旅出发时5060人,到了延安,就剩下1860人。我算是九死一生捡了回一条命,但我无怨无悔。“

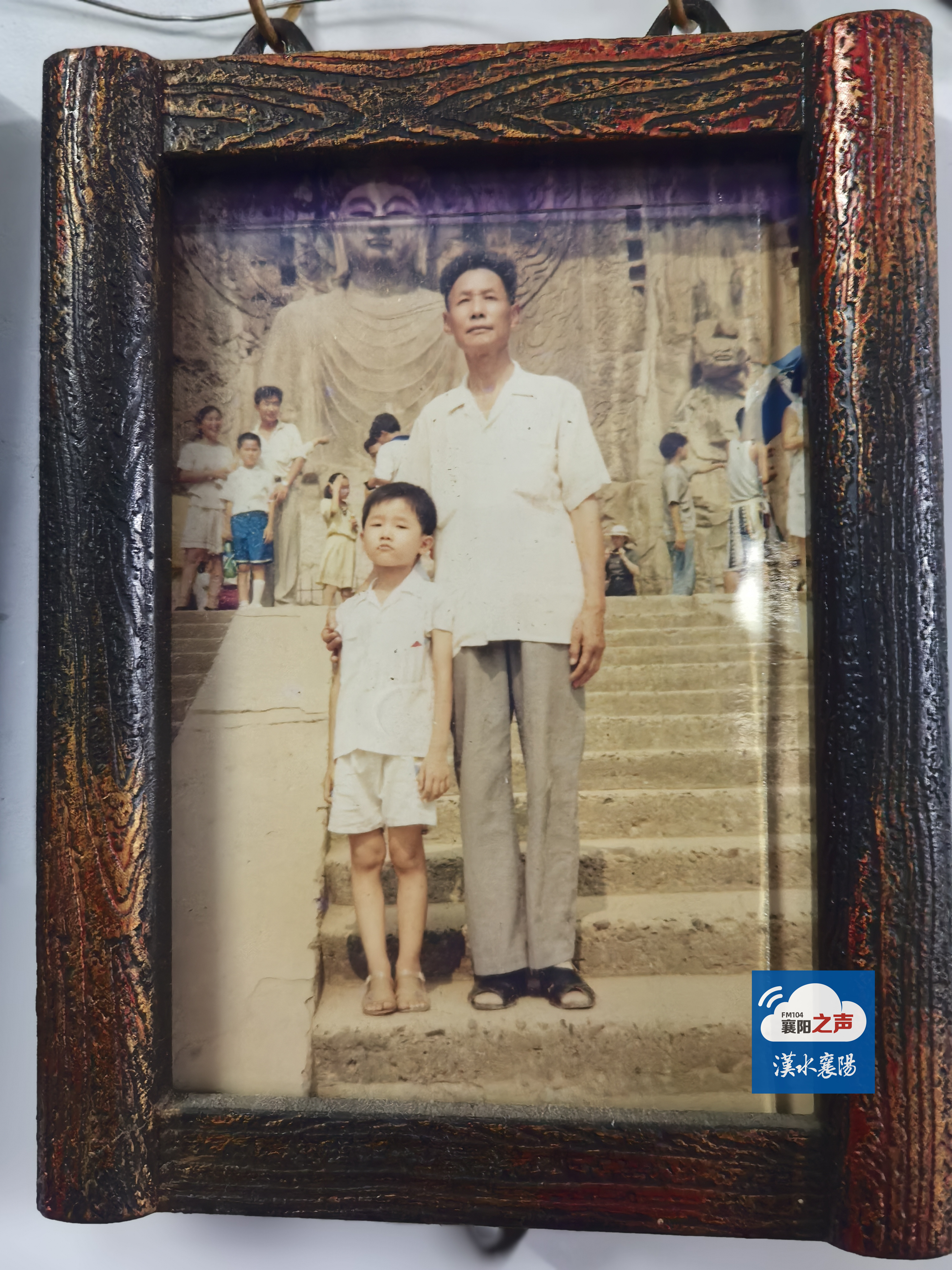

年轻时的王元保与儿子合影

陕南的山区山高路险,当时所有能走的道路都被敌人封锁,部队只好绕道走羊肠小道。由于粮食、药物的极度缺乏,战士们随时都面临着死亡的威胁,1946年7月23日,王元保所在的部队突然遭遇敌人围攻,情况万分危急,全团人员拼死战斗,政委、团长、参谋长都先后牺牲。

看着身边的战友和领导一个个倒下,16岁的王元保捏紧了拳头跟着政委冲出战壕,但政委转身对他一阵呵斥,把他赶了回去,这也成了他一生无法释怀的遗憾。

采访团队现场采访拍摄

在1947年的甘肃合水战役中,擦肩而过的两颗子弹让王元保老人刻骨铭心。

王元保:”在合水战役中,敌人有一个连,营长命令我们去打敌人,当时没有任何隐蔽地,不到十分钟,全连90多人就伤亡了70多人,大部分人负重伤。营长派我上前线去探查情况,我匍匐前进,一直爬到连长身边,发现连长牺牲了。我把他的手枪拿下来,又往回爬。爬到一个小山包时,敌人一枪把我帽子打掉了。我沉住气继续观察,敌人又打了第二枪,打低了,土包上的土蹦了我一脸。我连忙翻身滚下来土包,跑回了大部队。”

战争的洗礼让王元保迅速成长。1948年1月,他光荣加入中国共产党;同年10月,他在战斗中负伤,伤愈后因身体原因转入后勤工作。1978年,他转业回到家乡襄阳,担任市第一水泥厂副厂长,结束了33年的戎马生涯。后来,又调到市陶瓷厂工作,直到1997年离休。

王元保老人向记者介绍自己出版的回忆录

为了纪念那段难忘的战争岁月,也为了让人们对那段历史能有更多的了解,2010年王元保出版了自己的回忆录《难忘的岁月》。老人感慨地说,是当年的那段军旅生涯给了他读书写字学文化的机会。

王元保:“我当兵之前一字不识,当兵以后学了几个字。那时候一个连有一个文化教员、一个小黑板。行军打仗时,只要一停下,就找个地方把小黑板一挂,写几个字,就这样学。地就是纸,捡个树棍在地上写。打了胜仗有传单,把纸捡起来,不认识的字就问别人。晚上睡在被窝里,悄悄地把被子捂着,在被窝里自己学。”

王元保老人与采访团队合影

王元保在回忆录前言中写道:一切热爱祖国和中华民族的人都必须坚持马列主义、毛泽东思想这一信念,只有这样,才能强我中华,从胜利走向胜利。

策划:王海青

拍摄制作:徐娅莉 刘向 肖月霞 井睿智

文稿音频:李菲

编辑:王晓

审核:蔡彦燕