在保康县城关镇堰塘村,邓发成家族四代人94年默默守护着在“高桥铺大捷”中牺牲的叶司号员的墓地,从未间断。

【杂草被除去 坟头现生机】

“叶司号员,清明节快到了,我来看你啦。”4月1日清晨,湖北省襄阳市保康县城关镇堰塘村,63岁的邓发成带着镰刀走出家门,后面跟着儿子邓正江、邓正海,拎着香烛和纸幡。走过300多米的山间小路,父子三人在一座坟墓前停下脚步。邓发成先用镰刀削去坟墓上方的枯木杂草,然后敬酒表达心中的敬意继而还交代了一件事。“我老了,万一以后来不了,就换成他们啦。”

这位“叶司号员”来自什么地方、叫什么名字,至今无人知晓,但邓家四代人为什么因为一句承诺,接力守护红军墓整整九十三载,让英雄在青山掩映中安息呢?

【司号员以己为饵 诱敌暴露牺牲】

原来,在保康县的革命历史中,有一场“高桥铺大捷”。邓发成的爷爷邓新银就出生在“高桥铺大捷”的发生地堰塘村。1931年夏,红三军7师政委李剑如率领30余人的先遣队来到保康,秘密搜集国民党军队兵力部署,驻扎点就在堰塘村一处半山腰。近3个月时间里,先遣队昼伏夜出,邓新银经常接济一些玉米、红薯,双方就此结下深情厚谊。

1931年9月14日,贺龙军长率领红三军主力部队行进至离保康县城十多公里的高桥铺时,遭遇敌军阻击。此时,红军一名司号员冲到山顶吹响冲锋号,立刻吸引了敌人的火力。司号员倒在炮火中,却让敌人的伏击点暴露无遗。贺龙军长临阵决断兵分两路,全歼敌人两个团,史称“高桥铺大捷”。

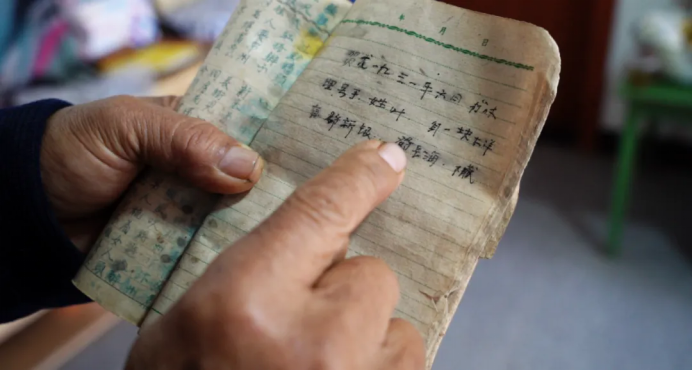

战役过后,红三军7师一位团长秘密找到邓新银,请他帮忙将司号员妥善安葬。邓新银当即答应下来,并拆掉自家楼板做成一口棺木,将司号员的遗体隐秘地安葬在丛林中。“当时,这位司号员头部、胸部中枪。我爷爷从他身上找到一张纸条,只看得出姓叶、出生于光绪三十几年,其余字迹都被鲜血染红。”邓发成说。

【义乡亲历经劫难 践诺不改】

谁知,这一秘密被国民党反动派知晓,此后的十余年间,敌人多次设计、投毒想抓邓新银泄愤。均被邓新银躲过。直到新中国成立,邓新银东躲西藏的日子才宣告结束,堂堂正正地回到了堰塘村,为红军墓堆砌坟头、植上青松。每年清明节、春节,他都要前去祭拜一番。

1958年,邓新银身体每况愈下,弥留之际将红军墓的故事告诉了儿子邓长茂,并叮嘱他春节送灯、清明挂幡,把红军墓守护好。

1991年,邓长茂在弥留之际,又把这个重任交给了儿子邓发生、邓发成和女儿邓发娥。

【守护九十四载 英魂伴青山常在】

彼时的邓发成和老伴从保康县水泥厂退休后,本在县城居住,为方便守护红军墓,他几次跟老伴商量回堰塘村老屋居住,老伴拗不过他,最终修了新房,距离红军墓只有300米,一直居住至今。

2022年春节,邓发成将红军墓的故事和“春节送灯、清明挂幡”的嘱托,又交给了两个儿子。邓发成说“我让他们不忘历史,将红军精神代代相传。”

这两年,“邓家四代守护红军墓”的故事不胫而走,保康县老兵讲师团将该段历史纳入宣讲内容,越来越多的人慕名而来。保康县老兵讲师团刘光宝介绍说:“希望红军墓的故事,能够激励更多人珍惜来之不易的幸福生活,激励我们爱党爱国、建设家乡的斗志。”

2024年5月,叶司号员墓被纳入退役军人事务部烈士褒扬系统,被认定为红军墓。

2024年8月,邓发成获评2024年第三季度诚实守信类“湖北好人”。

2025年3月26日,《湖北省英雄烈士保护条例》在省十四届人大常委会第十六次会议上通过,于2025年7月1日起正式施行。这是全国第一部英雄烈士保护领域的地方性法规,以制度刚性推动红色根脉永续传承。

在襄阳这片经历过烽火硝烟的土地上,一段段守护英灵安息之地的故事一直在延续……

记者:郑娟|编辑:高原

审核:彭蕾 田甜