汉江春潮,从千年的诗篇中奔涌而来。

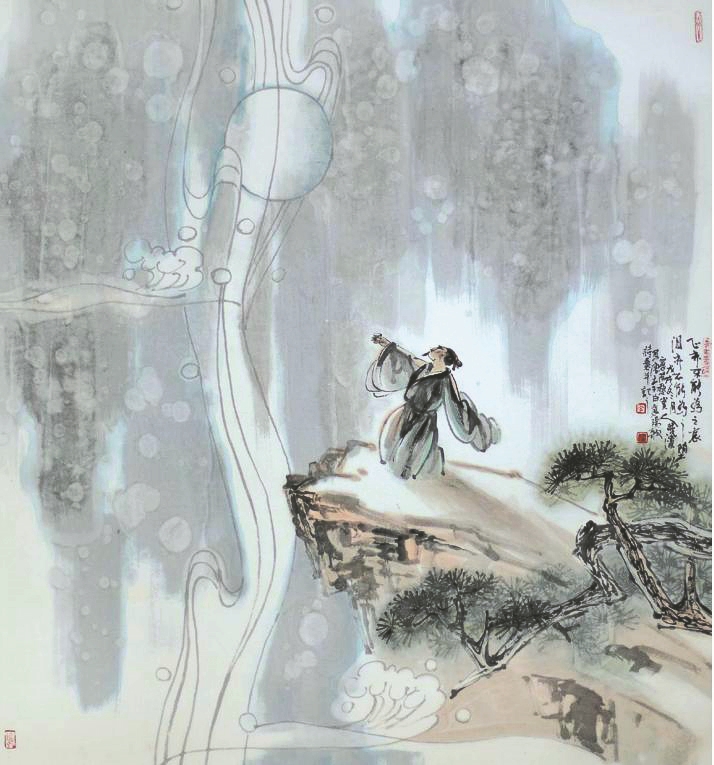

唐代诗人孟浩然在《大堤行寄万七》中写道:“岁岁春草生,踏青二三月”,寥寥数语便勾勒出老龙堤春日里车马如流、游人如织的热闹场景。诗人在春草萋萋的大堤上,看着“王孙挟珠弹,游女矜罗袜”的生动画面,不禁思念远方的友人,发出“江花为谁发”的深情慨叹。张祜的《襄阳乐》则以“大堤花月夜,长江春水流”的清丽笔触,描绘出春夜大堤边江水悠悠流淌、月光如水的美好景致,一句“春夜特来游”,则道出诗人专程夜游大堤的雅兴。

《大堤行寄万七》诗意图 周解民 作

早在先秦时期,《诗经·汉广》中“汉有游女,不可求思”的吟唱,让汉水女神的神话传说在襄阳的春波中荡漾千年。孟浩然在《万山潭作》中追忆“游女昔解佩,传闻于此山”的古老传说,李白也在《岘山怀古》中写下“弄珠见游女”的佳句。这些诗篇成了襄阳春色的文化基因,为襄阳的春天增添了浪漫的神话色彩。

襄阳这座“南船北马”之城的春日意象,始终在水的韵律中生长。寒食时节,窦巩在《襄阳寒食寄宇文籍》中写道:“大堤欲上谁相伴,马踏春泥半是花”,借眼前春景抒发对友人的思念。孟浩然的“雪罢冰复开,春潭千丈绿”(《初春汉中漾舟》),则生动的描绘了冬雪消融后春潭解冻、碧波荡漾的盎然生机。刘禹锡的《踏歌行》不仅描绘了“春江月出大堤平”的美景,更记录了“堤上女郎连袂行”的独特民俗,展现了襄阳女子在春夜大堤上结伴而行的生动场景。

汉江的春潮,不仅是自然的馈赠,更是文化的流淌,它承载着诗人的深情与哲思,将襄阳的春天镌刻成永恒的诗意画卷。

《大堤曲》诗意图 张亮 张道成 作

鹿门山、岘山的春天,蕴藏着中国文人的精神世界。隐逸山林的闲适之趣、登临怀古的哲思境界、诗酒唱和的豪放情怀,共同构筑了襄阳春日独特的文化气质。

在鹿门山的春日薄雾中,孟浩然“春眠不觉晓”(《春晓》)的吟咏穿越千年,传递着隐士的闲适心境。皮日休在此隐居五载,“信马腾触处行”(《襄州春游》)的漫游足迹,丈量出襄阳山水的诗意维度。这种远离尘嚣的生活方式,构筑了中国文人理想中的精神家园。

登临怀古,则是襄阳春日里另一道独特的风景。郑锡的“春生岘首东,先暖习池风”(《襄阳乐》)让人仿佛能感受到从习家池畔吹来的和煦春风。曾巩登岘山而作“烟云秀发春前地”(《和张伯常岘山亭晚起元韵》),既是对春色的礼赞,更是对羊祜、杜预等先贤地追慕。羊祜镇守襄阳时的德政,杜预文治武功的成就,都在文人登高望远时化作精神的坐标。这种怀古之思,赋予襄阳春色深厚的历史底蕴。

诗酒唱和,是襄阳春日里文人豪放情怀的生动体现。李白在《襄阳歌》中写道:“鸬鹚杓,鹦鹉杯。百年三万六千日,一日须倾三百杯”,尽显豪迈。他甚至幻想“此江若变作春酒,垒曲便筑糟丘台”,将汉江想象成春酒,这夸张又浪漫的想象,令人称绝。

文人雅士在山水间寻觅先贤足迹,将个人感悟融入自然景物,使襄阳的春天升华为承载文化记忆的精神符号。

《襄阳歌》诗意图 李晓滨 作

襄阳城墙,每一块古砖都承载着岁月的故事,留存着春天的记忆。夫人城头的玉兰花岁岁绽放,见证着时光的流转,似乎在默默诉说着元稹诗中“拂水柳花千万点”(《过襄阳楼》)描绘的太平盛景。

元稹写下的“襄阳楼下树荫成,荷叶如钱水面平”,生动地描绘出当年护城河边绿树成荫、荷叶初长的春日美景。令人惊叹的是,时隔一千多年,诗中所描写的风光与今天的襄阳城几乎一般无二——城上楼、楼下树、池中荷、河畔柳、柳中莺、空中絮、水中云,历历在目。

在时代的飞速发展中,古老的襄阳在春天里展现出全新的活力。源于“神女解佩”的浪漫传说的穿天节,从一个古老的民俗节日演变为集汉服巡游、诗词吟唱、非遗展示于一体的文旅盛会,重现了“堤上女郎连袂行”的盛况。

汉江的春水,宛如一条无形的纽带,紧密连接着古与今。诗词文化主题公园、孟浩然新田园诗大赛等,擦亮了“以诗润城”的品牌;文化旅游线路将古迹探寻与特色体验结合,带领游客深度领略襄阳魅力;诗词评选、朗诵会、讲座等活动蓬勃开展,激发出市民对诗词文化的热爱。

在襄阳这片浸润着诗意的土地上,每一个春天都是一次与历史、与文化、与自我的深度对话。在这里,人们能聆听历史的回响,感受文化的魅力,也能在传统与现代的交融中找到内心的宁静与归宿。襄阳这座城市的春天,因诗词而永恒,因创新而常新。如今,襄阳的新诗意正在不断被书写。

记者:张亚婷

编辑:周杨 | 责编:张丽

审核:刘德祥 周锴