11月3日,在光谷高新大道一侧的武汉产业创新发展研究院(以下简称武创院),湖北省“尖刀”工程成果汇报正在布展,武汉大学、衷华脑机、湖北九峰山实验室等单位负责人聚在一楼展厅“科创大树”旁交流。

武创院内部OA系统“裙楼展厅、会议室预约申请”显示,过去一年,仅展厅来访预约登记就达1068条。该院接待全国各地前来交流学习、洽谈合作的人士近2万人次。

武汉产业创新发展研究院。长江日报资料图

串联这1068条来访信息

则汇聚起一个个项目落地

勇攀科技、产业双高峰的生动故事

▼

2025年,科研城市全球排名,武汉跃升至第9位,成为国内外重要的创新增长极。武创院所在的光谷,更是武汉的科技创新高地。

“我们在寻找一个能让科研成果真正‘落地生根’的平台。”哈尔滨工程大学科学技术研究院副院长崔兴果说,船海信息与智能装备研究所正式落地武汉前,他先后三次到访武创院——第一次是“试探”,第二次是“深谈”,第三次他直接拍板:“就在这里扎根。”

如今,武创院B栋9楼的400余平方米场地,已成为武创院船海信息与智能装备研究所的新家。崔兴果本人也在武创院拥有一间办公室,每月定期来汉工作,团队成员常驻武汉,全力推进哈尔滨工程大学优质项目在汉落地转化。

参观武创院的办公楼,记者注意到,哪怕一个小房间只有几平方米,也都被充分利用,一片热火朝天景象。吸引各方汇聚于此的,正是武创院浓厚的创新氛围与务实的科创生态,而这种吸引力早已跨越国界。

5月16日,嘉宾在武创院探访。长江日报资料图

今年8月21日,在武创院裙楼展厅,一场科创集市迎来20多位特殊访客。他们来自美国、印度、韩国、智利等地,都是美国麻省理工学院斯隆管理学院的研究生。

“来武汉之前,他们以为武汉是一座传统的城市。离开武汉时,他们和我说,原来武汉不止有黄鹤楼。”时隔两个多月,武创院行政事务部经理李莹仍对这群年轻人的到访历历在目。

团员雷亚·奇蒂蹲在一架深蓝色农业无人机前,饶有兴致地说:“我的农场正需要这个!”研发人员告诉他,这架无人机能精准监测肥料用量。他立刻掏出手机,与研发人员交换了联系方式。

在武创院低空感知与空域技术研究所展台前,从事可持续发展研究的安德烈斯·约文端详着一台设备模型,提出了一个问题:“这项技术走向市场时,遇到的最大挑战是什么?”问题一出,现场瞬间活跃起来。这些身兼创业者身份的学生,最关心的正是“创新如何落地”。

在武创院为他们定制的行程单里,除了武创院,还有华中科技大学国家重点实验室、东风汽车、光谷空轨等。“原来武汉不止有黄鹤楼。”大家感慨,“这座城市的内在精神,是充分利用人才和技能,依靠科技进步,解决当今世界面临的问题。”

就在上个月的15日,阿联酋总统科技顾问哈利德·阿玛扎维博士率代表团到访武创院,同样被这里的创新活力吸引。

武创院低空感知与空域技术研究所所长李倩倩接待了他们。参观中,哈利德·阿玛扎维告诉李倩倩,他前不久过生日,收到的一份礼物就是中国研制的一只机器狗,科技感十足。看到武创院参与合作的机器人项目时,他驻足良久,仔细询问机械臂精准抓握的原理,不时发出惊叹。

离开武汉前,哈利德·阿玛扎维盛邀武创院工作人员赴阿联酋阿布扎比访问,届时他将联动当地高校与国家创新中心与武创院深入交流。他还有另一项打算——希望能选派阿联酋国家创新中心的工程师来武创院开展专题培训,学习如何加快科技成果转化。

去年11月5日,在武创院展厅,习近平总书记对教育、科技、人才一体化发展作出重要指示。

牢记嘱托,武创院步履不停。为让创新链、产业链、资金链、人才链同频共振,在每一次来访交流中,武创院一次次架起科技创新与产业需求的桥梁。

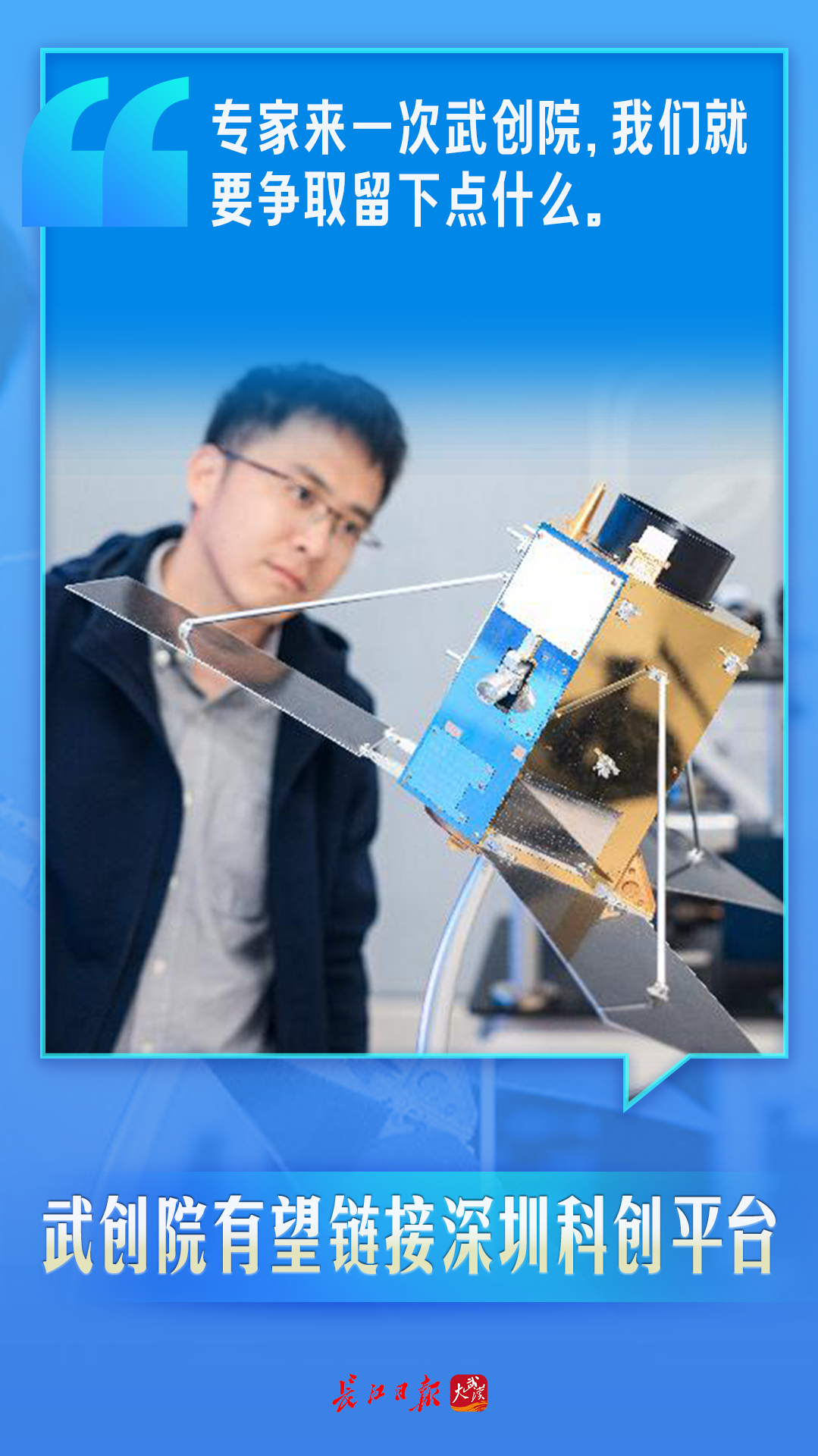

“我刚从武汉回深圳,就接到了武创院的回访邀约,他们想进一步探讨合作。”深圳宝安区政协常委、大公坊iMakerbase国际加速器CEO丁春发坦言,相较部分高校成果转化中心,武创院主动对接资源的意识更强。

丁春发回忆,去年12月,他曾跟随深圳市外办组织的世界创新城市合作组织(筹)会员机构访问武汉。“那天我们在武创院只停留了半天时间,但之后我们一直保持着联系。”

丁春发透露,目前双方正计划进一步对接,推动武创院链接深圳科创平台,打通科技成果内外双循环转化通道,为武汉科创活力提升注入新动能。

在武创院科技创新产品展台前,全国大学生社会实践团成员边调研边记录。长江日报资料图

武创院正式运行3年多,已引进领军科学家和创新创业团队70多个、人才近1000人,投资转化科技成果近1000项。这些合作中,不少都起源于一次参观或拜访。

一次拜访中,武创院得知,中建三局研发了行业首款建筑智慧运维平台,但这项创新业务的应用仅来自系统内。沟通交流后,双方一拍即合,3个月后共同组建了创新中心,并注册独立法人实体公司制运行。

“这是中建三局首个引入外部战略投资、独立市场化运作的科技公司。”武创院产业合作部项目经理葛馨介绍,双方合作后,该创新平台已迭代更新,全面市场化运作,目前已在华润总部大厦等数十个项目落地,应用场景扩展到机场、医院、垃圾焚烧发电厂、污水处理厂等设施的智慧运维服务,累计荣获9项国际及全国BIM大赛奖项。

1068条来访预约登记,平均每天就有3条预约来访。过去一年,武创院里是热闹的,但不是“车来车往”浮光掠影式的热闹,也不是“观景式”的参观调研,而是在一次次的参访碰撞中,集聚起“政产学研金服用”北斗七星式要素资源,营造出热带雨林式成果转化创新生态。

去年年初,华中师范大学绿色农药全国重点实验室主任杨光富受邀到武创院担任一个项目的评审专家。评审结束后的交谈中,武创院工作人员得知杨光富团队正围绕绿色农药进行相关技术研发,但项目如何产业化,杨光富没有下定决心。

之后,武创院和杨光富一直保持联系,沟通项目进展,打磨后续产业化思路。今年8月,AI绿色农药研究所正式落地武创院,致力在AI技术的辅助下创制更安全、高效、经济的绿色农药。

“一个项目的评审结束,有时候恰恰是另一个项目的合作开始。”武创院科技发展部部长张鹏向记者感慨,“武创院不做‘流水席’,坚持做深做实每一次对接。专家来一次武创院,我们就要争取留下点什么。”

就在这次采访中,杨光富向记者分享了一个好消息。“AI绿色农药研究所落地武创院两个月,我们首创的人工智能辅助农药创制一体机就成功卖出了两台。”杨光富说,这在去年,还是他不敢想的事。

9月24日下午2时,财政部中央国家机关会计领军人才班准时抵达,李莎莎迎了上去。她是武创院财务资产部副部长,也是当天这场考察的讲解员。

在武创院,包括财务、后勤在内,无一人只守“一亩三分地”。人人清楚自己在整个创新链条中的位置与价值,懂创新逻辑,能讲创新故事。

预约日历上,记载着上千条考察记录,政府部门职员、高校学子、企业员工、街道办工作人员、学生家长,都将这里列为参访地。武创院总部大楼里,不自建实验室、中试线,却对所有人展示着生动的创新——不设专职讲解员,不准备固定脚本,每个在这里工作的人都是创新故事的亲历者、讲解员。

在1068条预约记录里,超过1/5来自政府部门,涵盖青年干部培训班、高校思政课实践团队、街道办等。在这里,青年干部感受着“新质生产力如何通过岗位协作实现”,大学生来观察“技术如何变成产品”,街道干部来探寻“创新如何落地基层”。

庄乾杰来自山东省临沂人才工作集团,曾以挂职干部的身份在武创院工作3个月。到岗首次出勤,她就感受到一股锐气:“一场对接会上,面对技术方提出的一个数值,武创院团队层层追问落地痛点,不回避问题、死磕技术转化,一来一回四五个问题。”

挂职期间,庄乾杰参与了“武创源”颠覆性技术创新大赛的组织工作。有时为了摸清一个项目的实际应用潜力,团队当天上午对接技术方,下午就赶赴项目现场考察。她忙起来就让同事帮忙带份盒饭,吃完接着处理工作。

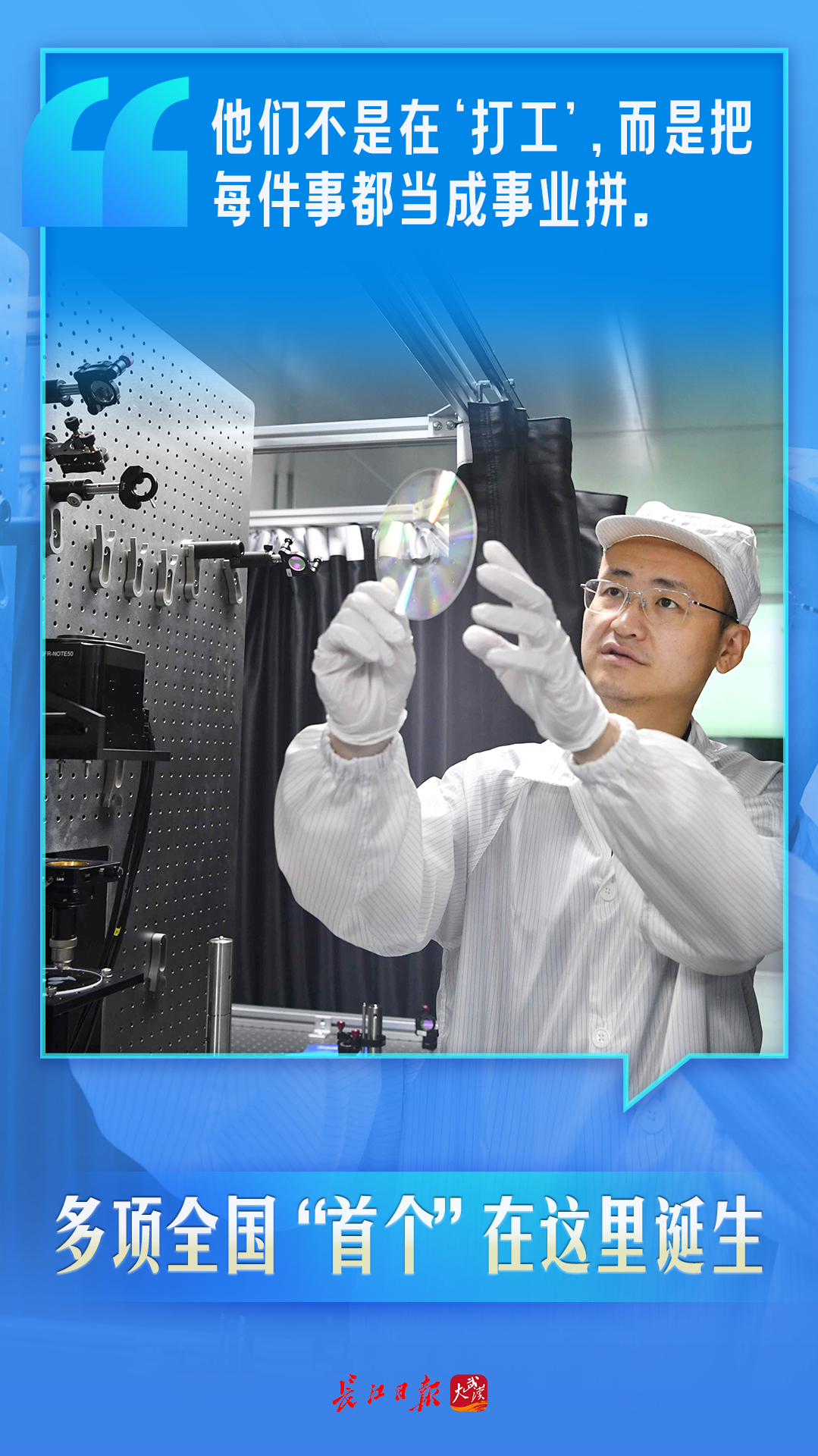

她记得,有次下午开完会,团队立刻转场去下一个项目交流会,路上没人抱怨行程紧凑,反而一边快步走一边复盘会议要点,梳理待对接资源。即便如此,晚上七八点的大楼里,常能听到办公室传来的爽朗笑声——那是大家在热烈探讨项目细节,或是打磨第二天要用的工作简报。“他们不是在‘打工’,而是把每件事都当成自己的事业拼。”

“成熟的方法论体系无法直接套用,可敢闯敢试的拼劲干劲却是能学能用的核心。”如今,挂职结束的庄乾杰已回到家乡,她告诉记者,武创院的魅力在于既能以专业底气啃下技术转化的硬骨头,又能以青春活力凝聚起干事创业的合力。

在这里——

诞生了全国首套玻璃多维存储光盘及盘库系统,可实现单盘TB级别的存储容量,且几乎可以永久保存,各项性能指标达到乃至超越国际先进水平;

诞生了全国首个人工智能辅助农药创制一体机,大幅度提高农药创制的效率和成功率,降低研发成本;

诞生了全国首个全国产超宽波段纳米分辨红外显微光谱仪,目前已在武汉某集成电路重点企业产线试用……

武汉产业创新发展研究院展厅。刘书文摄

预约日历上,新的参访者名字仍在不断增加。不久前,一名三年级小学生的妈妈打来电话,希望能带孩子参观武创院。

在武汉这座创新之城,武创院正汇聚起高端创新要素资源,培育孵化创新主体,引领着未来产业发展。

来源:大武汉客户端

编辑:李春辉