当一家物业公司悄然抹去“管理”二字,换上“社区服务”的新标识,这场看似寻常的更名背后,折射的是整个物业行业在新时代的转型阵痛与破局探索。

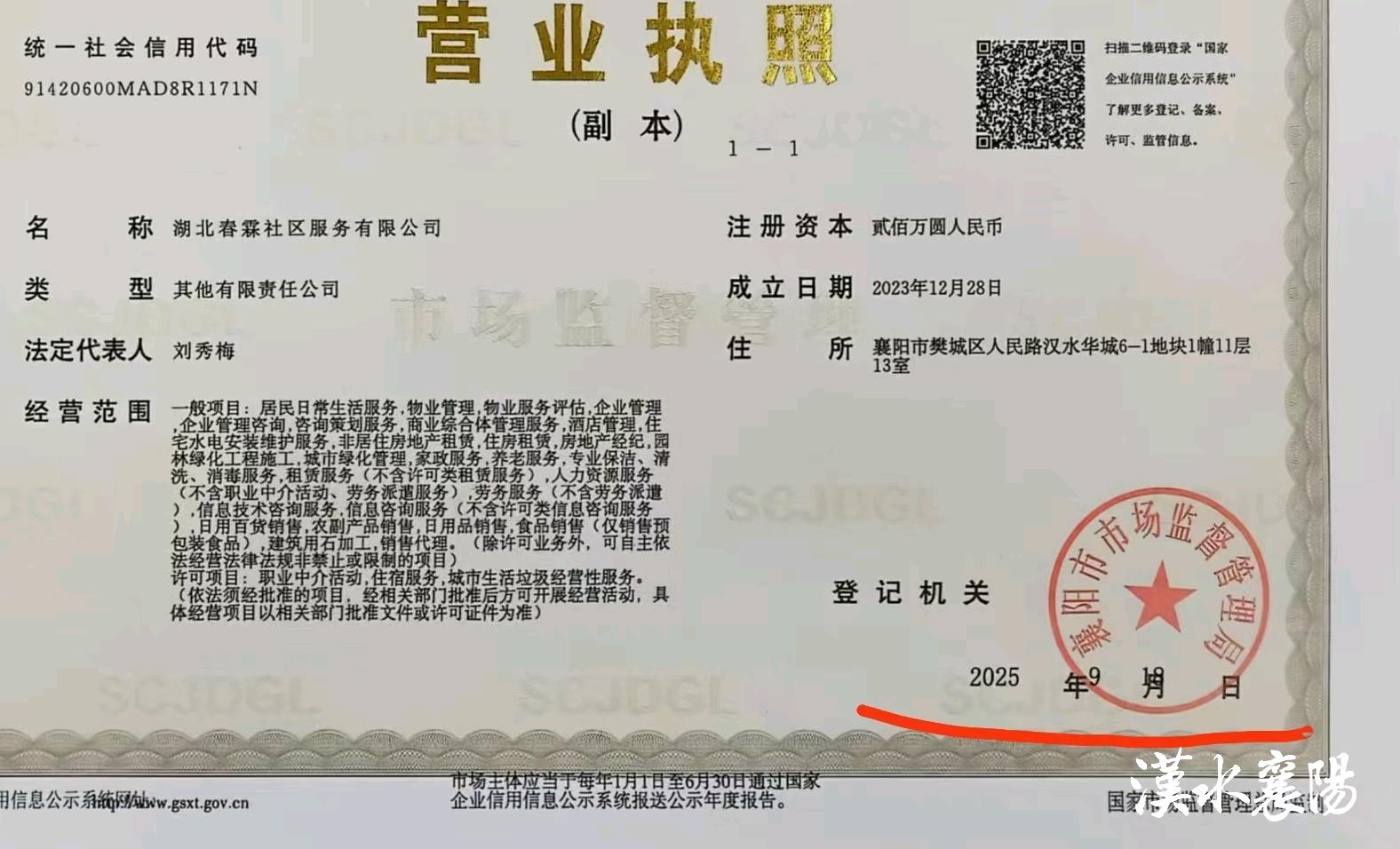

2025年9月,湖北春霖社区服务有限公司获准成立。这家由湖北襄源物业管理有限公司更名而来的企业,成为本市首家以“社区服务”命名的物业公司。从“管理”到“服务”,一词之变,背后是一场关乎基层治理模式、业主权益保障和行业生存发展的深刻变革。

理念之变:从“管理者”到“服务者”的身份重构

“这不仅仅是一个名字的改变,更是对企业本质的重新定义。”湖北春霖社区服务有限公司总经理刘秀梅指着新招牌说,“过去我们强调‘管理’,现在聚焦‘服务’,这个词的变化要求我们从思维到行动进行全面重构。”

在樊城区铁路社区铁路大院南区,这种重构正在显现效果。居民万女士向记者展示手机里的物业服务群:“以前水管坏了要催好几遍,现在报修后维修人员主动上门。更意外的是,他们还会帮独居老人代购药品、收取快递。”

记者在调查中发现,这种服务理念的转变源于现实的困境。据统计,2024年全市物业纠纷投诉中,服务不到位占比达67.3%,收费不透明引发的矛盾占42.8%。传统物业模式已难以满足居民对美好生活的期待。

模式之变:酬金制如何重构信任纽带

“物业费纠纷已经成为行业发展的最大障碍。”襄阳物业行业资深专家赵真告诉记者。作为亲历襄阳物业管理二十年发展的见证者,他分析认为,物业公司名称经历了“管理—服务—管理—社区服务”的螺旋式演进,每次变化都对应着社会需求的深刻变迁。

酬金制(又称信托制)物业管理模式的引入,正是破解这一困境的突破口。赵真解释说:“这相当于业主集体聘请‘管家’,设立专属账户,物业公司按约定比例提取酬金,所有收支透明公开,结余资金归全体业主所有。”

与传统包干制相比,酬金制实现了根本性的变革:在包干制下,物业服务企业自主经营、自负盈亏,剩余利润归企业所有;而在酬金制中,物业服务企业作为受托人,按照约定标准获取酬金,所有资金均用于小区服务,业主成为真正的决策者和受益者。

实践之困:试点成效与推广难题

2025年初,原湖北襄源物业管理有限公司在樊城区铁路社区铁路大院南区率先试水酬金制。试点数据显示,小区物业费收缴率从改制前的68%提升至92%,业主满意度调查得分从63分跃升至89分。

“关键是要用服务赢得信任。”刘秀梅举例说,试点期间,公司建立了快速响应机制,楼道照明问题24小时内解决,水管报修30分钟上门。此外,针对社区老龄化特点,推出适老化改造、代购帮扶等特色服务。

然而,这场“静默革命”仍面临多重挑战。记者在走访中发现,部分居民对新模式持观望态度。“账目公开固然好,但担心服务质量会打折扣。”铁路大院北区业主陈先生道出疑虑。

赵真指出,当前试点小区规模较小,物业费标准普遍偏低,物业服务企业面临运营压力。“单个小区很难形成规模效应,需要更多小区加入才能实现良性循环。”

未来之路:社区服务的新想象空间

在行业专家看来,物业公司向社区服务转型绝非权宜之计。武汉大学社区治理研究中心主任就认为:“物业服务企业离居民最近,具备提供社区服务的天然优势。从快递代管到养老托幼,从便民维修到文化活动,这个市场潜力巨大。”

刘秀梅向记者展示了一份业务规划图:除了基础物业服务外,公司正在试点居家养老、儿童托管、新零售等增值服务。“这些服务不仅创造收益,更重要的是增强业主粘性,形成良性互动。”

但她也强调,转型需要过程。“我们首先要做好基础服务,用实实在在的行动赢得业主信任。只有建立在信任基础上的新模式,才具有生命力。”

从“物业管理”到“社区服务”,从“包干制”到“酬金制”,这场发生在襄阳的静默变革,正在重新定义物业服务企业与业主的关系。它不仅关乎一个行业的转型,更关乎城市基层治理现代化的实现路径。当物业服务企业真正成为居民的“贴心管家”,社区生活共同体或许将迎来新的可能。

(未经许可 不得转载)

首席记者: 李兴会

编辑:李潇凝 | 校对:李兴会

责编:徐勇 | 审核:张伟